|

|

藻類累積油滴技術大突破,實驗驗證賽局理論的生態模型!

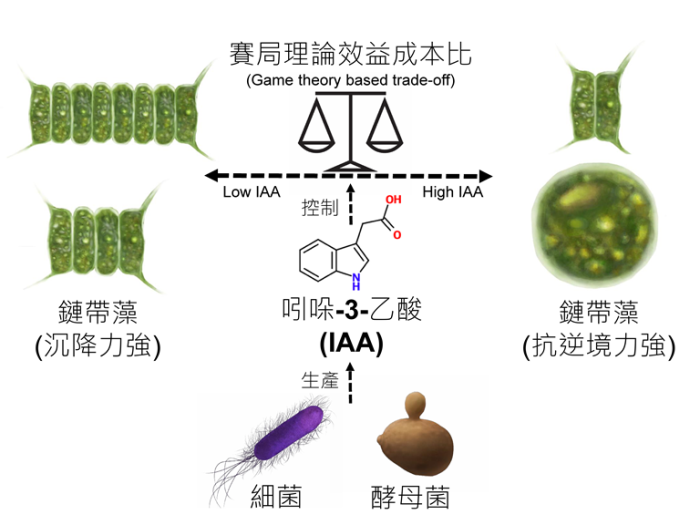

▲淡水綠藻鏈帶藻(Desmodesmus spp.)具有藉由感受相同棲地中競爭者所釋放的吲哚-3-乙酸(IAA)訊號,來偵測競爭者密度多寡的變化以作出生理變化調整的決策,使得每個鏈帶藻個體在水體的垂直分布情況不逕相同,以因應面臨環境挑戰時優化其效益成本比來降低生存風險(繪圖:生物學系凃凱文同學)。 本校生物學系周睿鈺副教授及王瑋龍教授率領的研究團隊最新發現,在藻類培養液中添加植物賀爾蒙吲哚-3-乙酸(IAA)以刺激淡水綠藻鏈帶藻(Desmodesmus spp.)產生形態改變,並在細胞中累積大量油滴的成果,已刊登在國際期刊Nature的子期刊─Scientific Reports上,此藻類培養技術未來可應用在藻類大規模養殖,將收成的藻類細胞進行油脂萃取,再經轉酯化而產製出生質柴油,萃取油脂所剩餘藻體也可直接做為動物飼料添加物以增加其附加價值。 在藻類油脂累積的成果可應用於生產生質能源,乃可解決未來能源枯竭、消失的新替代能源,此亦成為當前全世界永續發展重要的課題。生質能源材料選用中,藻類為首選之一,因其既不會佔用農業可耕地,更不會消耗原本可當作糧食的作物。另一優點是藻類生長速度快、生長過程中會吸收自然界的二氧化碳,在能量轉換和碳元素循環中具有舉足輕重的地位,更可同時達到減碳或生物碳封存的效果。 本研究不只在促使藻類累積油脂的大突破外,在演化生態方面的貢獻更驗證了「賽局理論模型(Game-theoretic model)」。生態學中著名的實驗理論「高斯競爭排除原則(Gause’s law of competitive exclusion)」指出,在一個穩定的環境內,兩個以上的物種在受資源限制、又具有利用相同資源的競爭者無法長期共存於一相同棲位(Niche)。但是,在野外的環境(尤其是水域環境)實際狀況往往並非如此,而是許多物種,尤其是微生物,可共存於同一棲位。此理論與環境調查數據矛盾之處,被英國生態學家G. E. Hutchinson稱之為「浮游生物悖論(Paradox of the plankton)」。五十多年來,有許多生物學家嘗試提出電腦模擬模型及實驗數據等去解釋此一悖論,其中理論生物學家以賽局理論模型,推導出族群中物種內個體的變異(Intraspecific variation),為解決此一矛盾的關鍵。本研究以實驗數據證明水體中微藻具有藉由感受共存於同一棲位的競爭者(如細菌、酵母菌等)所釋放的吲哚-3-乙酸訊號,來偵測競爭者密度多寡變化以作出本身形態差異改變程度,調整鏈帶藻單一個體細胞數目變化、油滴累積程度及光合作用速率等生理調整的決策,甚至藉由上述生理變化使得鏈帶藻個體在水體的垂直分布情況不逕相同,以因應面臨環境挑戰時,優化其效益成本比(Trade-off)來降低生存風險。本研究成果成功地再次說明鏈帶藻個體的變異即為解釋此悖論的關鍵概念。 此論文研究團隊中,更培育本校優秀的學生,共同作者群中有本校生物學系碩士班鍾丹雅、郭芷嫣同學及大學部林暐鈞同學。感謝科技部專題計畫經費支持,周教授也特別感謝106年度科技部補助獎勵特殊優秀人才補助支持。(生物學系) 相關連結: 論文連結:https://www.nature.com/articles/s41598-018-28627-z

▲本校生物學系周睿鈺副教授(左)及王瑋龍教授(右)所率領的研究團隊以光生物反應器(photobioreactor)培育微藻,研究成果能促使藻類油滴累積以供未來生質能源材料。

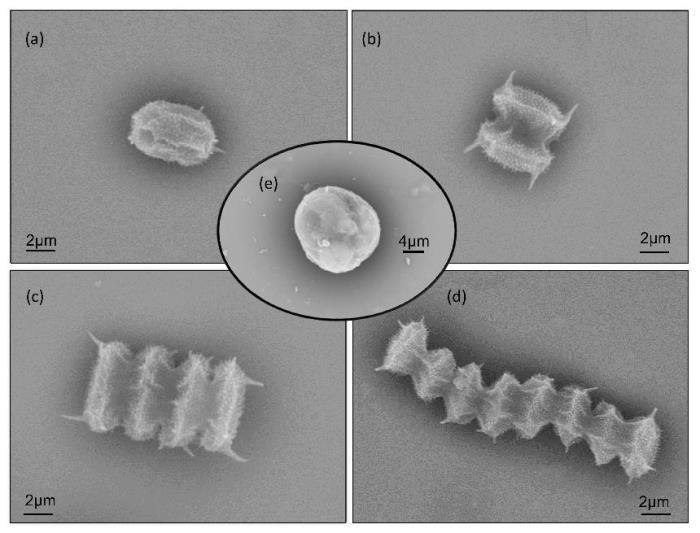

▲實驗數據證明水體中鏈帶藻具有感受競爭者(如細菌、酵母菌等)所釋放的吲哚-3-乙酸訊號,來偵測競爭者密度多寡的變化以作出形態差異改變程度,調整單一個體細胞數變化(a-d),在高濃度吲哚-3-乙酸環境中甚至形成巨大單一細胞的個體(e)。

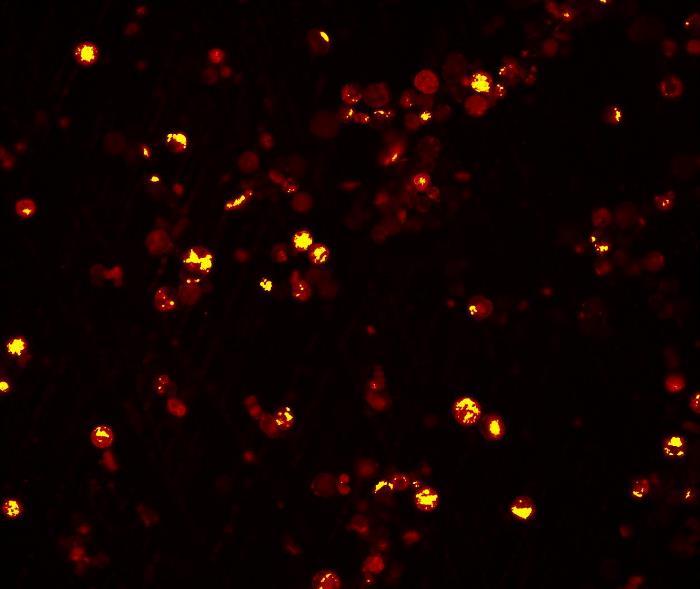

▲研究中發現在藻類生長環境中添加高濃度植物賀爾蒙吲哚-3-乙酸會刺激淡水綠藻鏈帶藻形成巨大單一細胞的個體且在細胞中累積大量油滴(圖中黃色螢光處)。

瀏覽數

|